老挝资讯网记者吴小军浙江舟山报道:

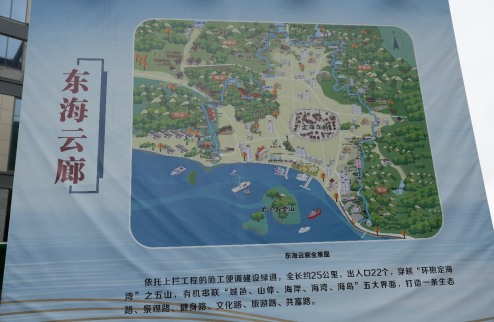

27日上午,“in舟山,连世界”——同舟侨韵・2025海外华文媒体浙江行文化之旅来的了著名的浙江舟山东海云廊。

当天上午,烟雨蒙蒙中,来自18个国家和地区的25家海外华文媒体代表乘坐3辆敞篷观光车,冒雨实地探访了被誉为“海上防洪长城”的东海云廊工程。

这一看似是旅游车道的景观项目,实则是舟山群岛城市防洪排涝系统的核心组成部分,其“隐形”的设计理念与高效的防灾功能引发了海外媒体的高度关注。

旅游外衣下的防洪生命线

资料显示,东海云廊全长约25公里,沿舟山本岛海岸线蜿蜒而建,以滨海步道、骑行绿道和观景平台为特色,吸引了大量游客。然而,其真正的核心功能藏于地下——一条可抵御50年一遇暴雨的巨型排洪涵道。

领队负责人通过耳麦向记者介绍:“云廊的景观层下方是宽8米、高4米的箱型涵洞,暴雨时能快速分流山洪,避免城市内涝。”

这一设计理念源自舟山特殊的海岛地形。作为中国首个以群岛建制的地级市,舟山土地资源紧张,且受台风、风暴潮威胁频繁。传统防洪工程占地广、景观割裂,而东海云廊通过“上景下渠"的复合模式,既节约土地,又提升了城市韧性。欧洲时报英国分社视频部总监田皓雪子感叹:“它将民生工程‘藏’在风景里,是城市空间利用的典范。”

科技赋能“智慧防洪”

据介绍,东海云廊的智能管控中心的大屏幕上可实时显示涵洞内的水位、流速及沿线42个监测点的数据。系统接入气象预报后,可提前12小时启动预排机制。

2023年台风“杜苏芮”过境期间,该工程曾3小时内排空相当于300个标准游泳池的积水,保障了城区零内涝。

涵道内壁采用纳米级防水涂层,并植入光纤传感器监测结构健康。这种技术之前主要用于地铁隧道,用于防洪工程很罕见。据悉,舟山市未来还将引入AI算法优化排水调度,进一步降低能耗。

生态与人文的双重答卷

除了技术亮点,云廊的生态修复成效同样引人注目。工程团队在建设中保留了沿线7处天然湿地,并种植10万株耐盐碱植物,形成“海绵屏障”。它不像传统水泥堤坝那样生硬,而是通过生态软性防洪,这对海外滨海城市很有借鉴意义。

文化元素的融入则让工程更具温度。媒体团在探访中看到,云廊沿途设有16座展示舟山渔歌、船模等非遗的景观节点。欧洲《侨声报》副社长黄美感慨道:“这里不仅是防洪设施,更是一条‘民生走廊’,承载着海岛人的记忆与骄傲。”

海外媒体的思考:全球气候危机下的“舟山方案”

随着全球极端天气频发,如何平衡防洪与城市发展已成国际课题。舟山的经验表明,“防灾设施可以不再是城市的‘伤疤’”,总投资19.8亿元的云廊,带动周边地块增值超50亿元,实现了“安全+经济”双收益。

目前,东海云廊已入选中国“人水和谐”典型案例,未来将与国际组织分享技术标准,为一带一路沿海国家提供模块化解决方案。

参与此次探访活动的多位媒体人表示,他们将通过海外华文媒体向海外传递这一“中国智慧”,助力全球防灾减灾合作。正如菲中电视台记者陈若赞所言:“在气候变化的时代,舟山用一条‘看不见的防线’,重新定义了城市与海洋共生的可能。”